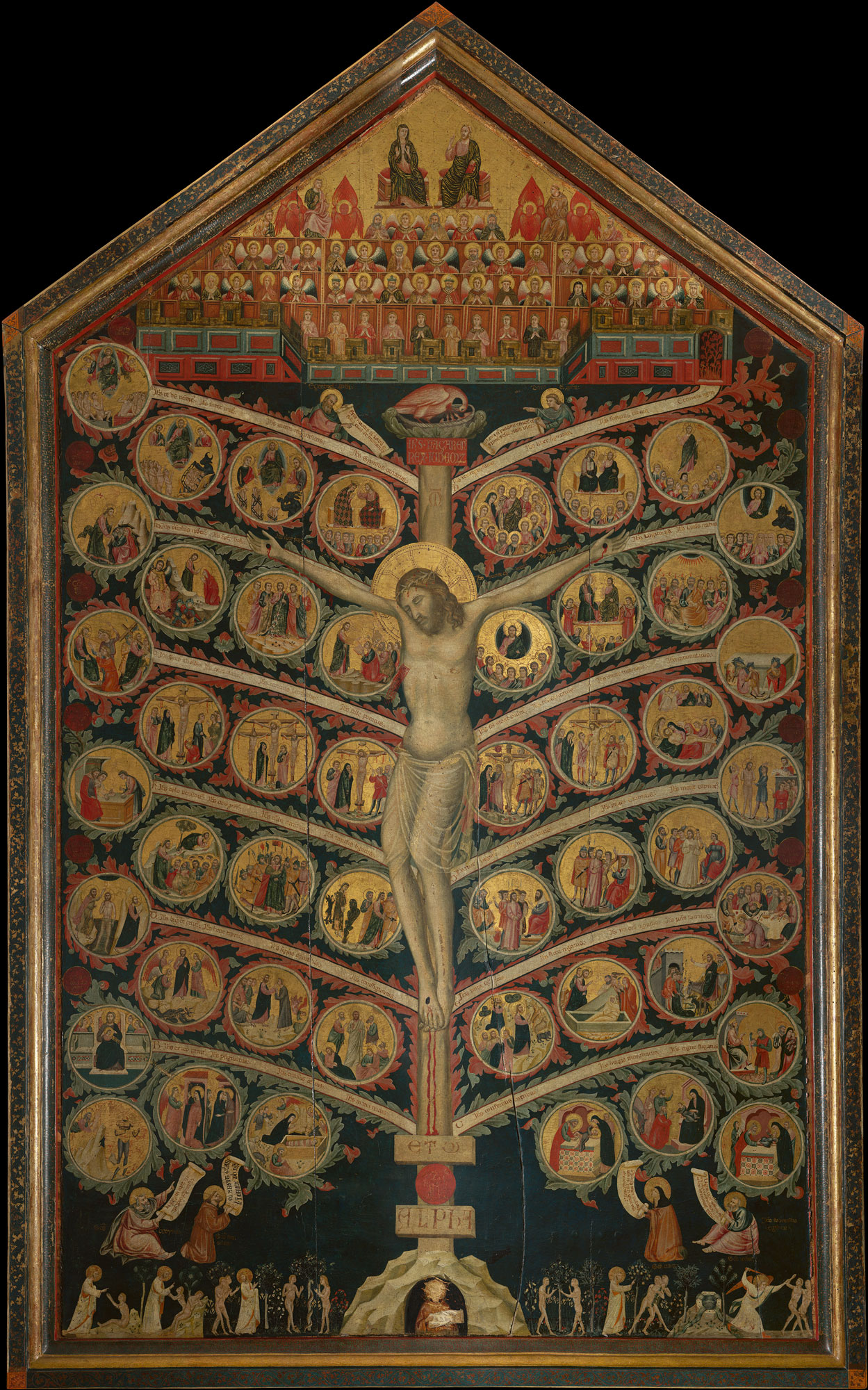

L’arbre de la vie

Pacino di Bonaguida

PEINTURE

Fiche technique

- Auteur: Pacino di Bonaguida

- Date: 1310 - 1315

- Collection: PEINTURE

- Technique: Tempera et or sur bois

- Dimensions: 271 x 170,5 cm (avec cadre)

- Inventaire: Inv. 1890 n. 8459

L'œuvre

Le tableau est la traduction visuelle du Lignum Vitae du franciscain Bonaventure de Bagnoregio, un texte qui retrace le mystère des origines de l’humanité, de la Passion et de la gloire du Christ. Pour aider le lecteur à s’orienter, Bonaventura a recours à un diagramme arborescent, traduit en image dans le grand retable du Florentin Pacino di Bonaguida. Il est le principal représentant mouvement pictural du début du XIVe siècle qui, tout en s’inspirant de Giotto, se caractérise par une grande vivacité narrative, appelée “miniaturist tendency” (« tendance miniaturiste »).

Pacino peint douze branches qui sont greffées sur le bois de la croix du Christ. Chaque branche correspond à un pommeau rouge à l’extrémité duquel on lisait en or un verset relatif à l’un des douze mystères de la vie de Jésus – joyeux, douloureux et glorieux. Chaque fruit/mystère correspond à un thème de méditation dont le texte est inscrit sur les branches, et chacun de ces thèmes est associé à un épisode de la vie du Christ. L’ordre de lecture des épisodes se fait de bas en haut et de gauche à droite. La dernière inscription en haut à droite fait référence à la vision du Paradis qui occupe toute la partie supérieure du panneau. En bas, des scènes de la Genèse sont représentées, réparties de part et d’autre du Golgotha, à l’intérieur duquel se trouve une grotte contenant la figure de saint Bonaventure tenant ouvert un texte, probablement le Lignum Vitae lui-même. Immédiatement au-dessus se trouvent les figures de Moïse, de saint François, de sainte Claire et de saint Jean l’Évangéliste tenant des rouleaux ; deux autres sont déployés au sommet de l’arbre par les prophètes Ézéchiel et Daniel.

Dans le dernier médaillon, en haut à droite, avec les neuf apôtres frappés par les rayons émanant du Christ, figure une religieuse franciscaine sans auréole : il s’agit peut-être de la sœur de sainte Claire, Agnès, qui fut pendant un certain temps la responsable du monastère florentin des Clarisses de Monticelli, d’où provient l’œuvre. Le programme iconographique complexe répondait à la nécessité d’aider les moniales, souvent analphabètes, dans leur méditation quotidienne des mystères divins et dans la récitation des textes liturgiques dont le contenu leur était difficilement compréhensible.