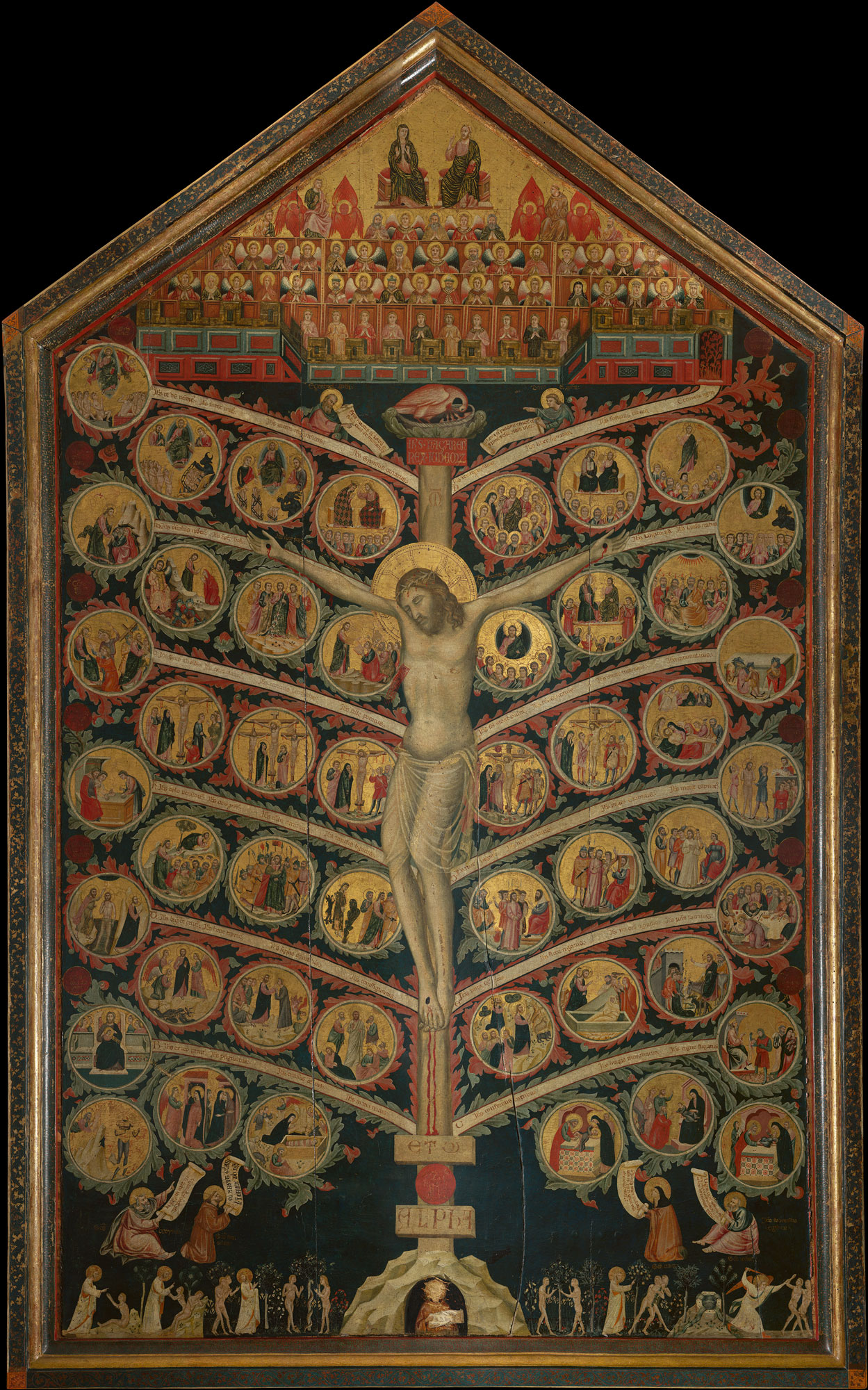

L’Albero della Vita

Pacino di Bonaguida

L’Albero della Vita (Scene della vita di Cristo)

PITTURA

Scheda tecnica

- Autore: Pacino di Bonaguida

- Data: 1310 – 1315 c.

- Collezione: PITTURA

- Tecnica: Tempera e oro su tavola

- Dimensioni: 271 x 170,5 cm (con cornice)

- Inventario: Inv. 1890 n. 8459

L'opera

Il dipinto è la traduzione visiva del Lignum Vitae del francescano Bonaventura da Bagnoregio, un testo che ripercorre il mistero delle origini dell’umanità, della Passione e della gloria di Cristo. Per aiutare il lettore a orientarsi, Bonaventura ricorre a uno schema a albero, che viene tradotto in immagine nella grande pala dal fiorentino Pacino di Bonaguida. Questi fu il principale esponente di una corrente pittorica dell’inizio del XIV secolo che, pur guardando a Giotto, si caratterizza per una grande vivacità narrativa, definita “miniaturist tendency”.

Pacino dipinge dodici rami che si innestano sul legno della croce di Cristo. A ciascun ramo corrisponde all’estremità un pomo rosso, dove un tempo in oro si leggeva un versetto relativo a uno dei dodici misteri della vita di Gesù: gaudiosi, dolorosi e gloriosi. A ogni frutto/mistero corrisponde un tema di meditazione il cui testo è riportato sui rami e a ciascuno di questi temi è associato un episodio della vita di Cristo. L’ordine di lettura degli episodi procede dal basso verso l’alto e da sinistra a destra. L’ultima iscrizione in alto a destra si riferisce alla visione del Paradiso che occupa tutta la parte superiore della tavola. In basso sono raffigurate scene della Genesi, distribuite ai due lati del Golgota, all’interno del quale si apre una caverna che ospita la figura di san Bonaventura che tiene aperto un testo, probabilmente lo stesso Lignum Vitae. Subito sopra ci sono le figure di Mosè, san Francesco, santa Chiara e san Giovanni evangelista che reggono dei cartigli; altri due sono srotolati alla sommità dell’albero dai profeti Ezechiele e Daniele.

Nell’ultimo medaglione in alto a destra, assieme ai nove apostoli colpiti dai raggi emanati da Cristo, c’è una monaca francescana senza aureola: si tratta forse della sorella di santa Chiara, Agnese, che per qualche tempo fu a capo del monastero fiorentino delle clarisse di Monticelli, da cui proviene l’opera. L’articolato programma iconografico rispondeva all’esigenza di aiutare le monache, spesso analfabete, nella loro meditazione quotidiana sui misteri divini e nella recita di testi liturgici il cui contenuto risultava per loro di difficile comprensione.